Literarisches Werk

Romantisierende Anfänge

Etwa seit dem Tod seiner Schwester Margit 1934 verfasste Weiss erste Selbstverständigungstexte, die nicht zur Veröffentlichung gelangten. In diesen frühen neoromantischen Texten musste Weiss „sich erst mühsam durch epigonale Prägungen hindurch zu seiner eigenen Sprache durcharbeiten“. Die ersten, seit den späten 1940er Jahren in schwedischer Sprache veröffentlichten Prosatexte sind von avantgardistischen Autoren der schwedischen Moderne beeinflusst. Diese von einem existentialistischen Lebensgefühl geprägten Texte verliehen der Heimatlosigkeit und Verlorenheit der Menschen Ausdruck. Besondere Bedeutung kommt dem 1952 entstandenen „Mikro-Roman“ Der Schatten des Körpers des Kutschers zu, in dem Weiss alltägliche Abläufe deskriptiv zergliederte und zu einer von subjektiver Empfindung befreiten Beschreibungssprache fand. In seiner konsequenten Abgrenzung von traditionellen Erzählverfahren korrelierte der Kutscher-Text bei seinem Erscheinen 1960 mit der Beschreibungsliteratur dieser Jahre. Er fiel „nun als avantgardistische Prosa verspätet in die Rezeption des nouveau roman.“ Nach dem Tod der Eltern traten autobiografische, psychoanalytisch geschulte Prosatexte in den Vordergrund (Kopenhagener Tagebuch, Abschied von den Eltern, Fluchtpunkt), die gerade in ihrem vergleichsweise konventionellen Erzählmuster manche Kritiker befremdeten. In diesen Texten suchte Weiss sich seiner Kindheits- und Jugenderlebnisse zu vergewissern und seine Sozialisationsgeschichte vor dem Hintergrund einer unüberbrückbaren Distanz zu seinen Eltern zu ergründen.

Zum Durchbruch verhalf Peter Weiss 1964 das Marat/Sade-Stück. Das Disputierdrama konfrontierte die gnadenlos individualistische Haltung des Marquis de Sade mit dem revolutionären Fanatismus des Jean Paul Marat und seines Parteigängers Jacques Roux. Im Stück ereifern sich die beiden weltanschaulichen Opponenten über Sinn und Unsinn von Revolutionen und Gewalt sowie über die Frage nach einer gerechten Wirtschafts- und Werteordnung. Dazu alternierend trägt der Chor, den de Sade aus Anstaltsinsassen rekrutiert, die Sorgen der armen Stadtbevölkerung dem Nationalkonvent vor – und mithin dem Publikum im Theater. Durch das Niederreißen der „vierten Wand“ durch den dritten Stand entfaltet das „Stück im Stück“ seinen entgrenzenden Charakter. Der Intendant des Schillertheaters Berlin, Boleslaw Barlog, hatte das Werk zunächst mit großer Skepsis aufgenommen. Doch legte der von ihm beauftragte polnische Regisseur Konrad Swinarski, der noch nicht lange im Westen angekommen war, mit seiner Uraufführung am 29. April 1964 in West-Berlin das Fundament für den Welterfolg des Stückes. Der „Spiegel“ vermerkte zur Uraufführung des Marat/Sade anerkennend: „Auf der Bühne wurde geliebt, gebetet, gesegnet, gesungen, getanzt, gebadet, geduscht, gestritten, gefoltert, gepeitscht, gemordet, geköpft, Akrobaten traten auf, Pantomimen, ein Jongleur, Nonnen, eine Musikkapelle saß auf der Bühne und wich nicht.“

Konfigurationen des Politischen

Mehrfach äußerte Weiss sich theoretisch zu seiner Theaterarbeit und beschrieb in den programmatischen Texten Das Material und die Modelle (1968) und Alle Zellen des Widerstands miteinander verbinden (1973) eine Dramaturgie von möglichst direkter Wirksamkeit, die die Bühne zu einem Instrument politischer Meinungsbildung machen solle. Den Anspruch, „dass Kunst die Kraft haben muss, das Leben zu verändern,“ hatte Weiss bereits 1965 in dem als „Auschwitz-Oratorium“ bezeichneten Werk Die Ermittlung einzulösen versucht, das den ersten Frankfurter Auschwitzprozess von 1963 bis 1965 mit den Mitteln des dokumentarischen Theaters thematisierte. In elf Gesängen ließ der Autor die faktenreichen Aussagen der anonymen Zeugen gegen die der namentlich genannten Angeklagten und ehemaligen SS-Aufseher stehen. Weiss stellte die Aussagen von Tätern, Zeugen und Richtern einander so gegenüber, dass die Widersprüche in den Aussagen der Täter aufgedeckt wurden. Gleichzeitig klärten die Zeugen den Zuschauer über die Gräueltaten im Konzentrationslager auf. Der extrem versachlichte Bühnentext provozierte anonyme Schmäh- und Drohbriefe gegen den Autor und die Regisseure der Uraufführungs-Inszenierungen. Obwohl zahlreiche Bühnen bis auf West-Berlin, Essen, Köln, München und Rostock Die Ermittlung 1965/66 nur kurzzeitig auf dem Spielplan beließen, hat sich der Erinnerungstext seitdem als konsequentes Stück Literatur über den Holocaust auf deutschen Bühnen behauptet.

Die vertiefte Auseinandersetzung mit der Verdrängungspraxis der deutschen Nachkriegsgesellschaft in der Ermittlung ging mit einem Prozess der Politisierung des Autors einher. In seinen programmatischen 10 Arbeitspunkten eines Autors in der geteilten Welt bezog Weiss 1965 für die sozialistische Seite im antagonistischen Ost-West-Konflikt Position und schalt die deutschen Schriftsteller für mangelndes Engagement im Kampf gegen das Vergessenwollen, den Militarismus und Nationalismus. Die ab 1967 folgenden Bühnentexte zeugten ganz im Sinne der 10 Arbeitspunkte von einer politisch-moralischen Stellungnahme für die aufbegehrenden Unterdrückten der Geschichte.

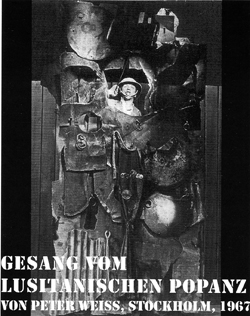

Der politisch akzentuierten Dramaturgie, die Weiss in den späten 1960er Jahren verfolgte, dienten Topoi wie Angola als Beispiel für Geschäfte im Namen des Abendlandes (Gesang vom lusitanischen Popanz) und Vietnam zur Veranschaulichung einer mehrtausendjährigen „Geschichte der Machtergreifungen, Kolonisierungen und Befreiungen“ (Viet Nam Diskurs). Obwohl Botho Strauß Weiss’ Vietnam-Stück 1968 als eines „der spektakulärsten Theaterereignisse der Saison“ wertete, musste Weiss doch kurz darauf eingestehen, dass „der Weg, der ihn zum ‚Vietnam-Diskurs‘ geführt habe, zwar notwendig gewesen sei, aber nun nicht mehr weiter beschritten werden könne.“

In Abwendung von einer Dramaturgie der Dokumentarstücke, deren zunächst nüchtern konstatierender Duktus einer zunehmend agitativen Handschrift gewichen war, kehrte Weiss zu einer Dramenstruktur zurück, die wieder klassische Protagonisten in den Mittelpunkt rückte. Anhand der beiden Intellektuellengestalten Leo Trotzki und Friedrich Hölderlin arbeitete Weiss in Konfrontation zum offiziellen Geschichtsbild der Sowjetunion eine unbewältigte Revolutionsvergangenheit auf (Trotzki im Exil) und reflektierte die grundsätzliche Problematik der Revolution (Hölderlin). Eine Wiederholung der außerordentlichen Erfolge der mittleren 1960er Jahre gelang mit diesen Stücken nicht. In seinen letzten dramatischen Arbeiten überführte Weiss die hermetische Welt von Franz Kafkas Der Prozess in die Gegenwart multinationaler Konzerne und politischer Macht- und Überwachungsapparate (Der Prozess, Der neue Prozess).

Die Ästhetik des Widerstands

Die Ermittlung, Staatstheater Nürnberg 2009 (Fotografie: Marion Bührle)Das dreibändige Werk Die Ästhetik des Widerstands, das in den Jahren zwischen 1975 und 1981 veröffentlicht wurde, reflektiert die Debatten und Konflikte innerhalb der kommunistischen und antifaschistischen Bewegung zur Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft. Vordergründig erzählt der Roman die Geschichte eines 1917 geborenen Arbeitersohns in NS-Deutschland und in der Emigration. Dieser fiktive Ich-Erzähler durchläuft eine Entwicklung hin zum Autor und Chronisten des antifaschistischen Kampfs. Er verkörpert die politische wie die künstlerische Verantwortung gegenüber einem geschichtsphilosophischen Auftrag: „der umfassenden Selbstbefreiung der Unterdrückten“. Ein Kernanliegen der im Zeitraum zwischen 1937 und 1945 angesiedelten Trilogie bildet die Reflexion des Verhältnisses von Kunst und Politik. Anhand von Werken der bildenden Kunst und der Literatur entwickelt Weiss Modelle für die Aneignung des proletarischen Kampfes gegen die Unterdrückung. Dabei verfolgt der Gesprächsroman im Sinne kritischer Selbstvergewisserung stets auch die Auseinandersetzung mit den Widersprüchen und Fehlern linker Politik sowie mit dem historischen Scheitern der Arbeiterbewegung.

Die Ermittlung, Staatstheater Nürnberg 2009 (Fotografie: Marion Bührle)Das dreibändige Werk Die Ästhetik des Widerstands, das in den Jahren zwischen 1975 und 1981 veröffentlicht wurde, reflektiert die Debatten und Konflikte innerhalb der kommunistischen und antifaschistischen Bewegung zur Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft. Vordergründig erzählt der Roman die Geschichte eines 1917 geborenen Arbeitersohns in NS-Deutschland und in der Emigration. Dieser fiktive Ich-Erzähler durchläuft eine Entwicklung hin zum Autor und Chronisten des antifaschistischen Kampfs. Er verkörpert die politische wie die künstlerische Verantwortung gegenüber einem geschichtsphilosophischen Auftrag: „der umfassenden Selbstbefreiung der Unterdrückten“. Ein Kernanliegen der im Zeitraum zwischen 1937 und 1945 angesiedelten Trilogie bildet die Reflexion des Verhältnisses von Kunst und Politik. Anhand von Werken der bildenden Kunst und der Literatur entwickelt Weiss Modelle für die Aneignung des proletarischen Kampfes gegen die Unterdrückung. Dabei verfolgt der Gesprächsroman im Sinne kritischer Selbstvergewisserung stets auch die Auseinandersetzung mit den Widersprüchen und Fehlern linker Politik sowie mit dem historischen Scheitern der Arbeiterbewegung.

Gesang vom lusitanischen Popanz, Scala 1967Während der institutionalisierte Kulturbetrieb der Bedeutung der Trilogie erst spät gewahr wurde, wurde Die Ästhetik des Widerstands unter Linken in West- und Ostdeutschland bald populär. Das Werk entwickelte sich im deutschsprachigen Raum zum Kristallisationspunkt politisch-ästhetischer Lektürekurse und Diskussionsveranstaltungen. Eine Art Initialzündung für diese Rezeptionsform war die Berliner „Volksuni“ 1981. Dort fanden sich bereits mehrere Lesekreise zusammen, teilweise aus Studenten und Dozenten, teilweise aus außeruniversitären, insbesondere linksgewerkschaftlichen Kreisen. Zur Anziehungskraft von Weiss’ dreibändigem Hauptwerk trug bei, dass der Autor jüngere deutsche Geschichte aus der Perspektive des Widerstands gegen den Nationalsozialismus erzählte. Der monumentale Roman über die faschistische Epoche in Europa stellte ein Identifikationsangebot bereit, das im Kontext der Debatte um die Vergangenheitsbewältigung große Akzeptanz fand. In der DDR wurden alle drei Bände der Ästhetik des Widerstands 1983 in einer auf 5000 Exemplare beschränkten Erstauflage des Henschel Verlags veröffentlicht. Das Werk war bis zu einer Zweitauflage im Jahr 1987 infolgedessen nur unter Schwierigkeiten erhältlich. Angesichts der außergewöhnlich breiten Rezeption der Trilogie hat Gerhard Scheit Die Ästhetik des Widerstands als den „letzten gemeinsamen Nenner“ der deutschen Linken bezeichnet.

Gesang vom lusitanischen Popanz, Scala 1967Während der institutionalisierte Kulturbetrieb der Bedeutung der Trilogie erst spät gewahr wurde, wurde Die Ästhetik des Widerstands unter Linken in West- und Ostdeutschland bald populär. Das Werk entwickelte sich im deutschsprachigen Raum zum Kristallisationspunkt politisch-ästhetischer Lektürekurse und Diskussionsveranstaltungen. Eine Art Initialzündung für diese Rezeptionsform war die Berliner „Volksuni“ 1981. Dort fanden sich bereits mehrere Lesekreise zusammen, teilweise aus Studenten und Dozenten, teilweise aus außeruniversitären, insbesondere linksgewerkschaftlichen Kreisen. Zur Anziehungskraft von Weiss’ dreibändigem Hauptwerk trug bei, dass der Autor jüngere deutsche Geschichte aus der Perspektive des Widerstands gegen den Nationalsozialismus erzählte. Der monumentale Roman über die faschistische Epoche in Europa stellte ein Identifikationsangebot bereit, das im Kontext der Debatte um die Vergangenheitsbewältigung große Akzeptanz fand. In der DDR wurden alle drei Bände der Ästhetik des Widerstands 1983 in einer auf 5000 Exemplare beschränkten Erstauflage des Henschel Verlags veröffentlicht. Das Werk war bis zu einer Zweitauflage im Jahr 1987 infolgedessen nur unter Schwierigkeiten erhältlich. Angesichts der außergewöhnlich breiten Rezeption der Trilogie hat Gerhard Scheit Die Ästhetik des Widerstands als den „letzten gemeinsamen Nenner“ der deutschen Linken bezeichnet.